Faune et flore au Lutétien

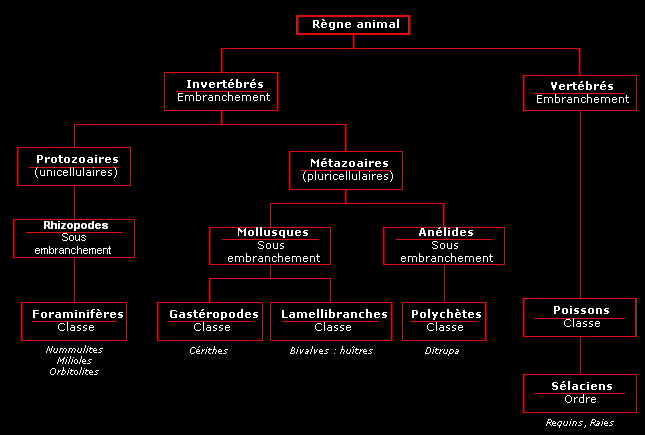

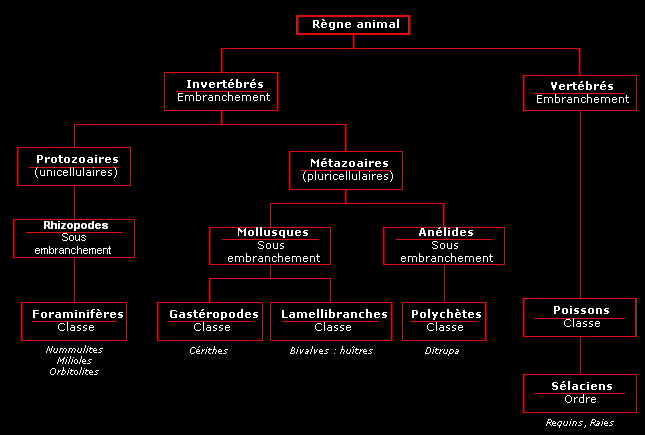

Avant de débuter notre chapitre, penchons nous sur la systématique du règne animal. La systématique est la science qui s'occupe de classer les êtres vivants en embranchement, sous-embranchement, classe, sous-classe, ordre etc... Il existe de profonds désaccords entre spécialistes, d'où les différences de classification de certaines espèces. Vous trouverez ci-dessous la classification la plus couramment utilisée ; nous nous appuierons sur elle. Pour des raisons de simplification, je n'ai reporté sur ce schéma que les branches qui nous intéresse. Il est évident que la systématique du règne animal est beaucoup plus complexe.

La faune du Lutétien est essentiellement tropicale, y comprit en dehors du bassin parisien, compte tenu du climat planétaire qui régnait alors. On y trouve beaucoup de mollusques (notamment des gastéropodes), de requins et des raies. Comme nous l'avons vu, le Lutétien est divisé en trois périodes d'immersion émersion (transgression regression). Chaque periode est caractérisée par une faune spécifique. On recense 2000 espèces de mollusques dont la plus grande partie est du genre indo-pacifique.

Clavilithes maximus (215 mm) |

Durant la première transgression regression, on retrouve dans les couches lutétiennnes des espèces de mollusques présentes dans les couches récentes, sauf dans la région du Vexin français. Cette période est marquée surtout par la présence de foraminifères avec Nummulite Laevigatus, les Milioles et les Orbitolites. Cependant, les gastéropodes font également leur entrée avec Tibia baylei, Gisortia gisortientis, Clavilithes maximus, Turritella terebellata. La présence des anélides polychètes (vers marins annelés) est marquée par Ditrupa Strangulata. |

|

|

La seconde phase de trangression regression sera marquée par le règne des gastéropodes. Le milieu marin est complètement envahi. Les Nérites et les Patelles se fixent le jour et partent à la recherche d'algues à brouter la nuit. Mais la majorité des gastéropodes vivent au fond des mers (on parle de gastéropodes benthiques, du grec benthos, profondeur). On y trouve des herbivores (Troques, Cérithes, Potamides, Strombes) et des carnivores (Cyprées, Fasciolaires, Murex, Cônes). Les gastéropodes herbivores se nourissent essentiellement de débris végétaux. Les gastéropodes carnivores sont munis d'une glande à venin et se nourissent de leurs congénères et de bivalves. Enfin, la dernière phase de transgression regression est marquée par une forte diminution de la faune marine, compte tenu de l'environnement. En effet, la mer se retirant, la salinité des lagunes varie en fonction des intempéries. On retrouve essentiellement des Cérithes car ce sont les seuls gastéropodes capables de supporter des variations importantes de salinité, contrairement aux autres mollusques. |

|

|

Les couches lutétiennes contiennent également beaucoup de restes de poissons à squelette cartilagineux (Chondrichtyens) : les requins et les raies. On a aussi trouvé quelques représentants des poissons à squelette osseux (ostéichtyens), mais en faible quantité. Les seuls éléments qui ont permis de retrouver ses espèces sont les dents, les vertèbres, et les aiguillons caudaux. Parmi les raies, on retrouve l'Aigle de mer (Myliobatis dixoni et Myliobatis toliapicus) et la Raie tachetée (Aetobatus irregularis) ; espèces que l'on retrouve actuellement dans nos mers, avec cependant un accroissement de taille. On a également retrouvé des aiguillons caudaux que l'on ne peut pas attribuer à une espèce particulière (sauf cas particulier) mais qui témoignent tout de même de la présence de raies. Les raies se nourrissent de mollusques. Au niveau des requins, les plus représentatifs sont le Requin-nourrice (Nebrius thielensis) et le Requin-tigre (Galeocerdo latidens). Cependant, il faut signaler que la famille des Odontaspidae était représentée par de nombreuses espèces durant le Lutétien, alors qu'actuellement, il ne subsiste plus que le Requin-taureau. Parmi ces espèces, citons Hypotodus robustus, Jaekelotodus trigonalis, Odontaspis hopei et Striatolamia macrota. |

Le Lutétien nous a aussi laissé de nombreux spécimens de vertébrés terrestres (mammifères et reptiles). Malheureusement, il est maintenant très difficile d'en retrouver dans Paris intr-muros, compte tenu de la profondeur des couches lutétiennes. Seul le complexe de La Défense a permit de mettre à jour des restes complets.Les reptiles ne sont représentés que par 3 espèces : deux crocodiles (Diplocynodon et Pristichampsus) et une tortue terrestre (Hadrianus).

|

|

Enfin, le mammifères récoltés à La Défense sont de trois types : les carnivores, les artiodactyles (herbivores à nombre pair de doigts) et les périssodactyles (herbivores à nombre impair de doigts). Les carnivores sont représentés par deux espèces primitives : Quercygale et Allopterodon. Les artiodactyles sont représentés par plusieurs espèces rappelant des petites antilopes : Dichobune et Cebochoerus. Les périssodactyles sont représentés par le genre Propalaeotherium. Il s'agit d'une forme archaïque du genre equidae (chevaux) de la taille d'un renard (cf. ci-contre). |

Propaleotherium pavalum 410 x 380 mm |

Les couches lutétiennes de Paris sont pauvres en restes végétaux. Des restes de Pandanus et de Grenadier ont été retrouvés dans les couches à mammifères, ce qui nous laisse penser que le bassin parisien a alors connu une période de zone marécageuse.

Faunes

et flore du Lutétien

|