Construction de l'abri du Jardin de la Présidence (actuel abri du Musée)

(Source : http://www.senat.fr)

Les abris administratifs sont apparus en 1938, avec la construction simutanée de l'abri anti-aérien du Sénat, construit sous le Jardin de la Présidence du Palais Médicis (Sénat, Jardin du Luxembourg) et l'abri de Défense Passive sous la place Denfert-Rochereau (XIVe arrondissement). En fait, ces abris sont les premiers à répondre à des normes de sécurité adaptées aux menaces miitaires de l'époque. Ils ont pour vocation :

1. de protéger l'ensemble du personnel administratif en cas d'alerte (bombardement, gaz).

2. d'assurer la continuité du service pendant l'alerte.

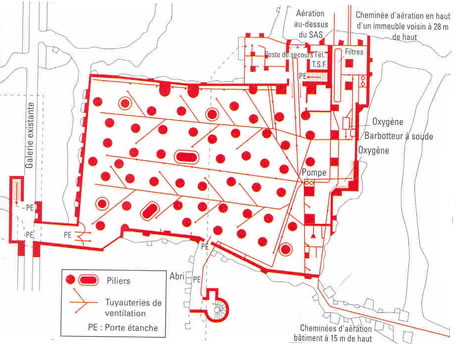

Pour la première fois, ces abris possèdent une structure en béton armé, des systèmes de ventilation, des sas de sécurité (anti-intrusion et anti-souffle), des alarmes aux gaz, une alimentation électrique, un raccordement aux réseaux téléphoniques (public, RATP) et plusieurs issues. Certains abris feront l'objet d'aménagement plus sophistiqués.