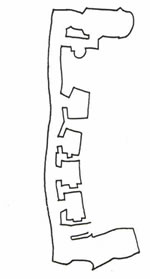

Plan du souterrain refuge de la rue Raynouard (Source : A la découverte des souterrains de Paris)

Le premier se situe sous les immeubles du 22 rue Raynouard et du 4 rue Chernoviz ; il est actuellement comblé. Il se compose d'une entrée voûtée, d'une galerie de 27 m de long sur 1,20 m de large orientée nord-ouest / sud-est et bordée sur le côté d'une suite de salles dont les plus importantes se trouvent aux extrémités. D'après le relevé topographique, il semblerait que le seul aménagement intérieur consiste en une niche caractéristique de ce type de souterrain pouvant servir soit de placard, soit d'emplacemnt pour l'effigie d'une vièrge protectrice. Seules trois salles sur les six possèdent cet aménagement. Autre point caractéristique de ce genre de souterrain, les parrois qui séparent les quatre cellules : il s'agit de fins murs de masse réservée.

La structure de ce souterrain rappelle celle des souterrains du début du 17e siècle. Les dimenssions réduite et l'habituelle disposition en cellules, généralement familiales, laissent à penser qu'il s'agissait d'un souterrain destiné aux habitants d'un hameau ou d'une grande propriété, mais aucune certitude n'est établie quant à la destination de ce souterrain refuge.

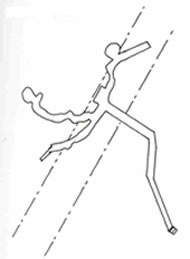

Plan du souterrain de la rue Berton (Source : A la découverte des souterrains de Paris)

Le second se situe sous le 17 de la rue Berton dans l'enceinte de l'actuelle ambassade de Turquie. Il se compose d'une galerie d'une cinquantaine de mètres creusée dans la masse. Cette galerie se sépare ensuite en trois galeries d'une trentaine de mètres chacune, aboutissant à une salle maçonnée. Aujourd'hui, ces chambres sont équipées de citernes servant à recueillir les eaux de la nappe supérieure de l'argile plastique constituant le sous sol de la zone.

Construit au 18e siècle sur le terrain de la princesse de Lamballe, il était vraisemblablement destiné à la protéger lors des troubles de la Révolution Française. Malheureusement, l'histoire nous laisse le goût amer de son effroyable mort et ce souterrain n'aura été d'aucune aide à la malheureuse... Parmi les plus anciens habitants du quartier, certains racontent que ce souterrain a servi à les protéger lors des bombardements de la Première Guerre Mondiale.